地域のお祭りや学園祭で「子ども向けの出し物」を企画すると、家族連れの来場者が増え、会場がよりにぎやかになります。

子どもが夢中になるコンテンツがあると、保護者も安心して過ごせるため、滞在時間が長くなり、イベント全体の満足度アップにもつながります。

また、子ども向けの企画は、将来の入学希望者や地域とのつながりを深めるきっかけにもなるのです。

この記事では、キッズスペース、ボールプール、エア遊具、ミニ新幹線、縁日、さらにサークル・学部の特色を活かした出し物など、イベントを成功に導く子ども向け企画のアイデアとポイントを詳しく紹介します。

子ども向け出し物を企画するメリットと基本ポイント

|

子ども向けの出し物を企画することには、たくさんの良いところがあります。

たとえば、地域のお祭りやイベントに来る人が増えたり、家族連れがお店や会場に長くいてくれるようになったりします。

子どもが楽しめる内容があると、家族全体の思い出づくりにもなり、とても喜ばれます。

また、遊びながら学べるような出し物を用意すれば、子どもにとっても楽しくてためになる時間になるでしょう。

企画を考えるときに大切なポイントは、まず「安全第一」です。

ケガをしないように、スタッフを配置したり、道具のチェックをしっかり行ったりしましょう。

そして、子どもの年齢に合った内容にすることも大切です。

小さな子と小学生では楽しめるものが違うので、対象年齢をはっきりさせるとよいでしょう。

最後に、子どもが夢中になれるような工夫や、自分で参加できるような仕掛けを入れると、より楽しいイベントになるはずです。

〈必須!〉キッズスペース系アイテム4選

|

学園祭にキッズスペースを設けることで、地域の家族連れをターゲットにした集客がしやすくなり、イベント全体の雰囲気もより親しみやすくなります。

学祭でキッズスペースを置くことのメリット

キッズスペースを設置することで、地域住民の参加ハードルが下がり、家族で来場する人が増えます。

また、小さな子どもを連れた保護者が安心して過ごせる環境を用意することで、学園祭の満足度も高まり、「来年も来たい」と思ってもらえるきっかけになります。

さらに、子どもたちにとって学園が「楽しい場所」として印象づけば、将来の入学希望者や地域とのつながりにもつながります。

成功のカギ!設営から運営までのチェックリスト

設営から運営まで、以下の流れをチェックしておきましょう。

- 安全対策(転倒防止、角の保護、スタッフ配置)

- スペース設計(通路の確保、親子の動線)

- スタッフの役割分担(見守り、案内、呼びかけ)

- 年齢に合った遊具選定

- 混雑対策(入場制限や整理券対応)

これらを事前にしっかり確認しておくことで、安全で楽しいキッズスペース運営が可能になります。

ボールプールで遊べるエリア設営

ボールプールを使った遊びエリアは、子どもたちに大人気のアトラクションです。

大規模 vs 小規模スペースの違い

大規模スペースでは、多人数が同時に遊べるため回転率が高く、イベントの目玉として活用できます。

一方、小規模スペースは設営が簡単で、保護者の目も届きやすく、安心感があります。

スペースの広さに応じて対象年齢や遊び方を工夫しましょう。

清掃・衛生管理のコツ

清掃や衛生管理も重要なポイントです。

イベント前後には、ボールをネットに入れて丸洗いする、アルコールで拭くなどの対応を行いましょう。

また、床には抗菌マットを敷くことで衛生面の不安を軽減できます。

途中でもこまめに清掃時間を設けることで、利用者の信頼度もアップします。楽しく安全なエリア運営のためには、清潔な環境づくりが欠かせません。

エア遊具(ふわふわドーム)活用法

エア遊具(ふわふわドーム)は、子どもたちの注目を集めやすく、学園祭や地域イベントで大活躍する人気アイテムです。

見た目のインパクトが大きく、会場の雰囲気を一気に盛り上げる効果もあります。

電源・設置スペースの確保方法

設営や撤去も実はそれほど難しくありません。

送風機で空気を入れるだけで数分で形が整い、使用後も電源を止めて空気を抜けば自然としぼんでいきます。

コンパクトにたたんで収納できるため、片づけも比較的スムーズです。ただし、地面に固定するロープや重り、設置前の地面確認は必須です。

安全ガイドラインと監視体制

運営するうえで大切なのは、電源と設置する場所をしっかり用意することです。

使える電源が100Vかどうか、延長コードの長さが足りるかどうかを、あらかじめ確認しておきましょう。

また、遊具を置く場所はデコボコがなく、まわりにじゃまなものがない広い場所を選びましょう。

まわりに柵をつけておくと、より安心です。

それから、安全に遊んでもらうためには、見守る人をつけておくことも大切です。

入り口で子どもたちの出入りを見守ったり、飛びすぎたり人数が多すぎたりしないように注意しましょう。

年齢や身長にあわせた利用ルールを決めておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

みんなが安心して楽しめるように、準備とルールをしっかり整えておくことがポイントです。

アトラクション系ミニコーナー

アトラクション系のミニコーナーは、学園祭や地域のイベントで子どもたちに大人気のコーナーです。

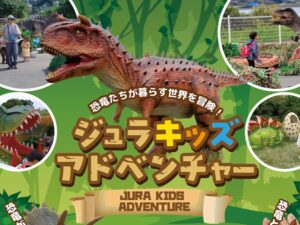

ミニ新幹線

|

参考:https://onestep-miyazaki.com/35940/

その中でも特に人気があるのが「ミニ新幹線」です。

小さな新幹線が本物のように線路の上をゆっくり走る姿は、子どもたちの目を引き、家族連れもたくさん集まってくれます。

ミニ新幹線は、子どもが実際に乗って楽しめる乗り物です。

スタッフがリモコンなどで動かすので、安全に運行できます。

屋外でも屋内でも使えるタイプがあり、会場の広さにあわせてレールの長さや形を調整できるのも便利なポイントです。

ただし、動かすには電源が必要なので、事前に会場で電源が使えるか確認しておきましょう。

子ども用スライダーの設置例

もうひとつのおすすめは「子ども用スライダー(すべり台)」です。

エアー式(空気でふくらませるタイプ)なので、やわらかくて安心です。

万が一転んでもケガをしにくいのが特徴です。

準備もかんたんで、短時間でふくらませることができ、設営がしやすいのも魅力です。

すべり台は何回もすべれるので、子どもたちも飽きずに楽しめます。

保険・安全対策のポイント

これらの遊びコーナーを運営するには、安全対策と保険の準備がとても大切です。

イベント保険に入っておくことで、万が一のケガなどにも対応できます。

また、当日はしっかりとした見守り体制をつくりましょう。

スライダーでは順番を守って遊べるように声かけをしたり、飛びこみなど危ない行動がないように見ておくことが必要です。

ミニ新幹線では、乗るときに子どもをサポートしたり、定員を守って安全に楽しめるようにしましょう。

子どもたちが安心して楽しく遊べるように準備をすることで、イベント全体の満足度もぐんと上がります。

楽しくて安全なミニコーナーを作ることが、イベントを成功させる大きなポイントになります。

縁日コーナー

|

参考:https://onestep-miyazaki.com/8165/

縁日コーナーは、学園祭や地域イベントにぴったりの出し物です。

子どもから大人まで楽しめるので、家族連れの来場者が増え、会場全体のにぎわいもアップします。

昔ながらの雰囲気がある縁日は、どこか懐かしく、幅広い世代に親しまれるのが魅力です。

縁日コーナーで人気なのは、「射的」「ヨーヨー釣り」「スーパーボールすくい」「輪投げ」などの遊びです。

これらは準備がそれほど難しくなく、短時間で設営・撤去ができるのもポイント。

簡単な道具と景品があればスタートできるので、初めての出店でも安心です。

特にヨーヨー釣りやスーパーボールすくいは、水を使うことで夏場にも涼しさを感じられ、子どもたちに大人気です。

景品を工夫することで、さらに満足度を高められます。

駄菓子や小さなおもちゃ、文房具など、手に取りたくなるものを並べると、子どもたちのワクワク感が高まります。

また、はずれがないようにするなど、みんなが楽しめる仕組みづくりも大切です。

運営時には、遊び方の説明や安全面への配慮も忘れずに。

スタッフを配置して、混雑やトラブルを防ぐようにしましょう。

年齢や性格に合わせて対応できると、保護者からの信頼感も得られます。

縁日コーナーは、会場に活気と笑顔を生む存在です。

手軽に始められて、誰でも楽しめるコンテンツとして、イベントを盛り上げる強力なアイテムとなります。

サークル・学部別!“らしさ”を活かした企画例

|

学園祭や地域イベントでは、各サークルや学部の“らしさ”を活かした出し物を企画することで、来場者に個性豊かな体験を提供することができます。

特に子ども連れの家族に向けたコンテンツは、親しみやすく、多くの人に喜ばれるポイントとなります。

ここでは、鉄道部や体育系、音楽・演劇系サークルが持つ特色を活かした具体的な企画例を紹介します。

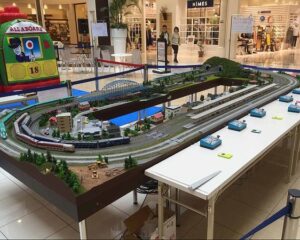

鉄道部×乗り物遊具

鉄道部におすすめなのが、実際に動く「ミニトレイン体験」です。

ミニトレイン体験の仕組み

線路を敷き、小さな電動の車両を運行させることで、子どもたちは本物の電車に乗っているかのような気分を味わうことができます。

ミニトレインはバッテリー式で操作がしやすく、安全性も高いため、初めての導入でも安心です。

運行には、乗車口の誘導や車両の安全確認、定員管理など、鉄道部の知識が活かされます。

「出発進行!」などのアナウンスも本格的に行えば、鉄道の雰囲気がより一層高まり、子どもだけでなく大人も楽しめるブースになります。

車両模型展示との連動アイデア

ミニトレインと合わせて、「鉄道模型展示」や「ジオラマコーナー」も用意すると、待ち時間や乗車後の楽しみが増すでしょう。

NゲージやHOゲージといった車両模型を動かしながら、実際の駅や線路の構造を再現することで、鉄道の魅力をより深く伝えることができます。

「このミニトレインは、あの展示されている車両と同じ型です」といった連動企画を行えば、学びと体験が結びつき、より印象的なコーナーになります。

運行スケジュールの組み方

ミニトレインの運行は、1回5分~10分程度、1時間に5~6回など、無理のないスケジュールを組むことが大切です。

混雑緩和のために、整理券を配布したり、事前に運行表を掲示したりする工夫もおすすめです。

また、メンテナンスや休憩時間を挟むことで、運営スタッフの負担も軽減されます。

テニス・サッカー部

体育会系のサークルには、体を動かして楽しめるブースがぴったりです。

エアー式サッカーゴール

|

参考:https://onestep-miyazaki.com/41584/

サッカー部なら「エアー式サッカーゴール」を使ったシュートチャレンジが人気です。

空気でふくらむゴールは安全性が高く、ボールが跳ね返るため、小さな子どもでも楽しめます。

ターゲットテニス

|

参考:https://onestep-miyazaki.com/wp-content/uploads/54targettennis11.jpg

テニス部には、「ターゲットテニス」がおすすめです。

的が描かれたパネルに向かって柔らかいボールを打ち、得点を競うシンプルなゲームです。年齢を問わず参加できるため、親子での参加も期待できます。

音楽・演劇系×ステージワークショップ

音楽系サークルにおすすめなのが、「子ども向けリトミック体験」です。

音楽にあわせて体を動かしたり、楽器を使ってリズムをとったりするリトミックは、未就学児でも参加しやすい人気コンテンツです。

簡単な打楽器や手遊び歌を取り入れれば、音楽が初めての子でも楽しく参加できます。

また、ステージがある会場であれば、発表形式にすることで来場者にもわかりやすく、盛り上がりやすくなります。

まとめ

子ども向けの出し物は、ただ「遊べる」だけでなく、地域とのつながりを深め、イベントの魅力を広げる大きな力になります。

キッズスペースやミニ新幹線、縁日コーナーなど、年齢に応じた楽しさや安心感を提供することで、親子での満足度も向上します。

さらに、各サークルや学部の特色を活かしたブースを加えることで、学生自身の活動アピールにもつながり、参加者との交流も生まれます。

何より大切なのは、安全面や運営体制をしっかり整えること。

保険加入や見守りスタッフの配置、混雑対策などを事前に行い、「安心して楽しめる空間」を作ることが成功のカギです。

楽しく、安全に、そして印象に残るイベントをつくるために、子どもたちの笑顔を中心に企画を考えてみましょう。